2010年 10月 14日

血液から見える健康

-第13回 血糖-糖尿病の検査

血糖検査でわかること

血糖検査を行うことによって、糖尿病はもちろん、他にもさまざまな疾患の可能性や健康状態を知ることができます。

血糖値が上昇(110mg/dL以上)

| ・1型糖尿病、2型糖尿病、耐糖能異常(IGT) |

| ・甲状腺機能亢進症 |

| ・褐色細胞腫 |

| ・グルカゴノーマ |

| ・クッシング症候群 |

| ・すい腫瘍 |

| ・急性膵炎、慢性膵炎 |

| ・異常インスリン血症 |

血糖値が低下(60mg/dL以下:随時血糖)

| ・インスリン、経口血糖降下剤使用 |

| ・インスリノーマ |

| ・反応性低血糖(食後低血糖) |

| ・肝腫瘍(肝癌など) |

| ・肝障害(肝炎、肝硬変など) |

| ・内分泌疾患(下垂体機能低下症、副腎機能低下症など) |

| ・胃切除後低血糖(ダンピング症候群) |

| ・ロイシン過敏症 |

| ・果糖不耐症、ガラクトース血症 (参考:糖尿病の診断基準 第7回 ブドウ糖負荷試験) |

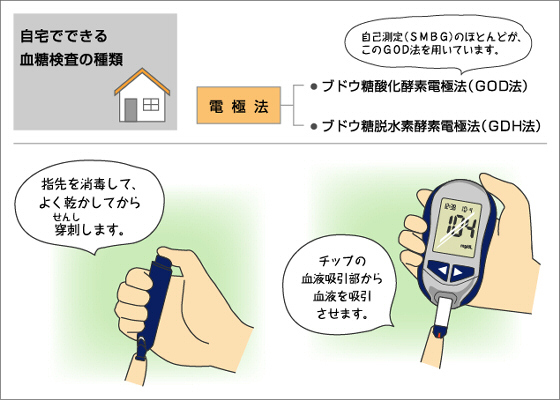

さて、ここで自分でも血糖値を簡単に測定できる、自己血糖測定(SMBG:Self Monitoring Blood Glucose)装置について触れましょう。

自己血糖測定は、微量の毛細管血を電極チップに吸引させると、数十秒で血糖が画面に表示される大変簡便な血糖測定です。

ブドウ糖酸化酵素電極法(GOD法)またはブドウ糖脱水素酵素電極法(GDH法)という測定法が採用され、病院の検査室・検査センター自動分析装置より精度は劣るものの、血糖のコントロール状態を管理するには十分な性能を持っています。

自己血糖測定のメリット、デメリットは以下の通りです。

メリット

| ・血糖のコントロール状態を自分で把握できる |

| ・インスリン投与量の見直し |

| ・食事、運動療法の内容の見直し |

| ・低血糖、高血糖の予防 |

| ・糖尿病治療へのインセンティブ付け |

| ・シックデイの対処 |

デメリット

| ・穿刺時の痛み |

| ・費用がかかる *インスリン療法の有無により保険適用の内容が異なります |

自己血糖測定装置は各メーカーよりいろいろな種類の機種が市販されています。機種により測定法が同じ電極法でも用いる酵素が異なり、操作方法も多少異なりますので、各々の機種の特徴を考慮した上で選ぶとよいでしょう。

冒頭で血糖の検査値は検査する施設により多少異なることがあると言いましたが、例えば、自己血糖測定装置で血糖を測定した後に、病院へ行って血液検査をした場合などに起きることが考えられます。と言うのも、どうしても自己血糖測定装置の測定精度は病院の検査室・検査センターに比べて多少劣りますので、結果に差がみられる場合があるのです。

また、検査に用いる血液の種類により血糖の濃度による違いもその要因のひとつです。自己血糖測定では指先からの採血、つまり毛細管血です。ところが病院での採血では通常、静脈血を用います。血糖の濃度は「動脈血>毛細管血>静脈血」の関係があり、この濃度差によっても、結果に差があらわれるのです。

著者プロフィール:堀 行雄(臨床検査技師)

2000年インクロムの提携医療機関に入職して以来、臨床検査室で忙しく検体検査をする日々。年間およそ5000人分の血液を分析。